Die Methodik des Vorhabens ist grundsätzlich in Artistic Research verortet. Wesentliches und zugleich innovatives Merkmal der gewählten AR-Methodik sind Kollaboration und Partizipation zwischen den AR-Professor*innen, künstlerischen Professor*innen, Dozent*innen, Studierenden und einer Auswahl von externen Stakeholdern (einschließlich impulsgebende Musikschaffende aus Jazz und Popularmusik in Wien).[1] Die Projektleitung obliegt dem Center for Artistic Research (CAR). Die AR-Professor*innen verantworten die künstlerischen Erkenntnisprozesse und erarbeiten den wissenschaftlichen Output der Projektergebnisse. Die künstlerischen Professor*innen initiieren während der Projektlaufzeit eine Vielzahl unterschiedlicher EEK/AR-Aktivitäten, die gemeinsam mit akademischen Mitarbeiter*innen (Dozent*innen im universitären Mittelbau), studentischen Mitarbeiter*innen und externen Stakeholdern der Wiener Musikszene an unterschiedlichen Orten durchgeführt werden. Das Publikum ist integraler Bestandteil dieser Veranstaltungen und dient als Forum für die Rezeption der künstlerischen Arbeiten.

Der Gesamtprojektverlauf (4 Jahre) ist in vier, aufeinander aufbauende Projektphasen mit jährlich wechselnden Themenschwerpunkten gegliedert:

Bestandsaufnahme (Juli 2024 – Juni 2025)

Erhebung des Status Quo im populärmusikalischen Schaffen in Wien, einschließlich der Verortung von soziokulturellen und historischen Kontexten

Kooperation und Partizipation (Juli 2025 – Juni 2026)

Forschung zu unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit, z.T. mit prominenten Gastmusiker*innen, externen Stakeholdern und unter Einbeziehung des Publikums

Urbaner Raum und Technologie (Juli 2026 – Juni 2027)

Erschließung des urbanen Raums für AR in Jazz und Popularmusik unter Einbeziehung aktueller technologischer Entwicklungen (JAM MUSIC STAGE, digitale Musikproduktion, digitale Datenvisualisierung etc.)

Kartografie (Juli 2027 – Juni 2028)

Finalisierung der digitalen Kartografie aktueller Musikpraktiken und experimentelle Erschließung charakteristischer Spielstätten in den Wiener Bezirken durch klangliche Interventionen

Iterative Projektstruktur

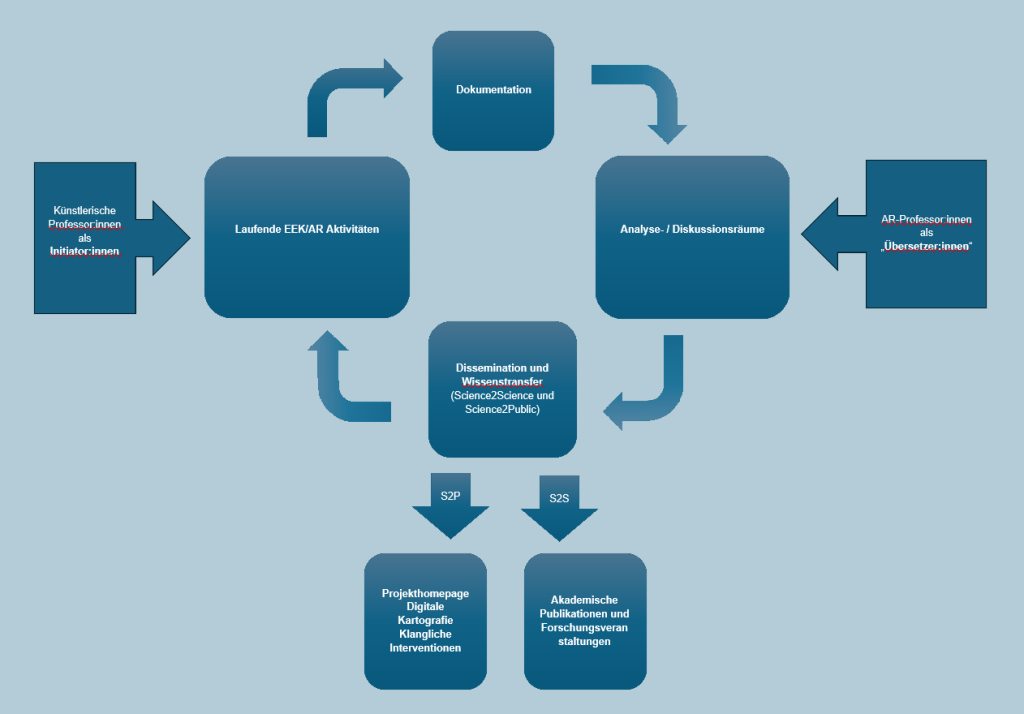

Innerhalb der jährlichen Projektphasen werden zahlreiche,[2] unterschiedliche Projektarbeiten mittels iterativer Prozesse initiiert, dokumentiert, analysiert, archiviert und disseminiert (siehe Modell 1):

Zu den, von den künstlerischen Professor*innen initiierten und verantworteten EEK-Aktivtäten zählen die Erarbeitung neuer Ensembleformate, Aufführungskonzepte, Konzerte, Aufnahmen und Wettbewerbe inkl. Vor-/Nachbereitung und dazugehörige künstlerische Arbeiten (Komponieren, Improvisieren, Konzipieren, Kuratieren etc.). Alle EEK/AR-Aktivitäten werden dokumentiert und im digitalen AR-Repositorium der JMLU archiviert (inkl. Video/Tonaufnahmen, Fotos, Partituren, Notizen, kontextuale Informationen etc.). Zur Analyse, Diskussion und Vermittlung der EEK-Aktivitäten entlang der definierten Forschungsfragen fungieren AR-Professor*innen als „transformation agents“. Sie „übersetzen“ das künstlerische Wissen im akademischen/wissenschaftlichen Kontext von AR unter Berücksichtigung der AR-Forschungsschwerpunkte an der JMLU und sorgen für entsprechende qualitätsgesicherte akademische Publikationen. Zur Ermöglichung der „Übersetzungstätigkeit“ zwischen künstlerischen und AR-Expert*innen sind folgende Diskursräume, Veranstaltungsreihen und -räume an der JMLU eingerichtet:

- Music Research Laboratories (ausgerichtet nach den Themenschwerpunkten der jeweiligen Projektphasen, siehe https://www.jammusiclab.com/news/sustainability-inand-jazz-and-popular-music)

- Forschungsgespräche (inkl. Arbeitsberichte der JMLU-Professor*innen)

- Forschungskolloquien (inkl. Gastvorträge)

- Forschungs-Jour Fixe Meetings

- Sitzungen der Forschungskommissionen

- Talking Jazz Reihe

- Internationale AR-Symposien

- JMLU EEK-Aufführungsreihe mit JMLU-Ensembles + Gastmusiker*innen (https://www.jammusiclab.com/events)

- Jazz Girls Day (https://www.jammusiclab.com/events/jazz-girls-day-und-konzert-zum-weltfrauentag-live-und-livestream)

- JAM MUSIC STAGE (siehe https://jammusicstage.com)

- Oral History Serie (https://www.jammusiclab.com/research/projects/oral-history)

Wettbewerbe für Jazz und Popularmusik (https://spheresofagenius.com, https://oe1.orf.at/jazzstipendium)

Mittels Kooperationsveranstaltungen können weitere Räume im urbanen Raum bespielt werden (Porgy&Bess, Konzerthaus Wien, Radiosymphonieorchester (RSO) Wien, Radio Ö1, Radio Superfly, Joe Zawinul Institute usw.).

[1] Die Auswahl impulsgebender Musikschaffender basiert insbesondere auf bereits bestehenden Kooperationen der JMLU-Professor*innen mit prominenten Protagonist*innen der Wiener Musikszene aus unterschiedlichen Stilbereichen des Jazz und der Popularmusik (z.B. Thomas Rabitsch, Wolfgang Muthspiel, Conchita Wurst, Wanda, Bilderbuch etc.). Darüber hinaus werden Institutionen, Vertreter*innen der Kreativwirtschaft, Veranstalter*innen, Musikschaffende, Studierende, Schüler*innen, Publikum usw. in unterschiedlichen EEK/AR-Projekten eingebunden.

[2] Die beteiligten Professor*innen werden zumindest eine größere Projektarbeit pro Jahr gemäß den jeweiligen Themenschwerpunkten realisieren, d.h. es sind insgesamt etwa 18 Projektarbeiten pro Jahr zu erwarten.